東京湾岸部の天王洲アイル。2024年春、Hondaはそこに新しいソフトウェア開発拠点を構えた。SDV事業開発統括部のHonda Software Studio Tokyo Shinagawa。ソフトウェアがクルマを定義する新しい時代に、SDVプラットフォーム上での新たな価値に繋がるアプリやコンテンツ開発を担うチームがアジャイルに仕事をしている。メンバーのバックグラウンドはさまざま。何事にも意見をぶつけ合いながら、語り合うエンジニアたちだ。

Hondaの「顧客起点」で考えるUXサービス開発とは──デジタル技術を拠点「The GARAGE」で実証

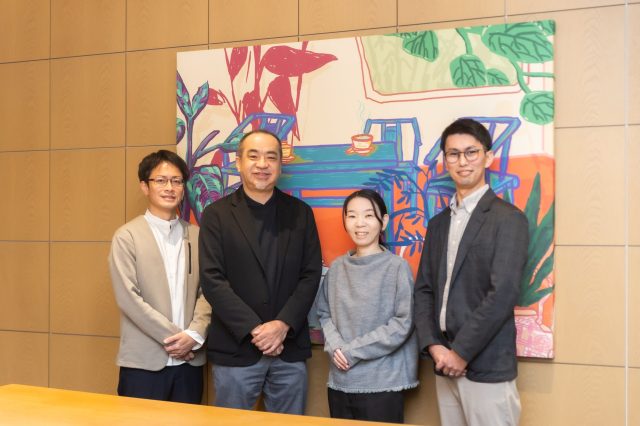

この記事に登場する人

INDEX

VRゴーグルの中で話しかけるバーチャルなドライブパートナー

——Honda Software Studio Tokyo Shinagawaにおいて、みなさんがどのような開発をしているかお聞かせください。

私は新卒で2023年に入社し、2025年4月から3年目に入ります。デジタルラボに所属していて、主に、「Apple Vision Pro」というARヘッドセットで楽しむアプリ開発のUI/UXの部分を担当しています。

Apple Vision Proは日本では発売されたばかりで、実際に持っているユーザーは少ないです。例えば、家族が乗って出掛けているクルマの状況や走行シーン、乗ってる人の様子などを仮想空間の中でバーチャルなクルマのキャラクターがさりげなく伝えてくれる、そういうちょっと将来的な価値がアーリーアダプターにどう響くのか、を狙って同じような機能が楽しめる「with Emile(ウィズ・エミル)」というApple Vision Pro向けアプリをリリースしてみました。

先日、本アプリをイベント※で発表したら、キャラクターの名前がエミルというのですが、その大ファンという人がいて、楽しく交流できました。これまでの開発現場ってそういう顧客とのダイレクトなコミュニケーションがなかったと思うんですよね。

開発者とエンドユーザーがふれあいながらの開発を、Apple Vision Proのような先進デバイスでやろうとしています。

※参考イベント:

顧客体験のアップデートが加速するUX起点のプロダクトづくり 『The Garage』から始まるHondaのUX改革 Honda Tech Talks#8

私は、2019年に入社しました。入社後、すぐに生成AIのチャット機能の研究開発を担当し、2年目からはHondaの2023年新型車の量産開発チームに移りました。パーソナルセッティングという顧客ごとの設定値を覚えておく機能の一部で、特に加飾照明の部分を担当していました。その後、簡単に動画作成ができるモバイルアプリの「RoadMovies+」の開発チームに入り、一メンバーとしてリリースから運用までを担当しました。

現在は、UXソリューション課に所属し、顧客調査を通してSDV時代のユーザーニーズを探り当てながら、今後こういう機能に重点を置いたらどうかと開発チームに提案していく立場にあります。

二輪・四輪の運転をサポートし、人をワクワクさせるアプリ開発

私は2020年度入社で、樋口さんの1年後輩になります。現在の所属は、井ノ口さんと同じデジタルラボ。その生成AIチームで、最近の生成AIの動向を調査して、アプリ開発やサービスに展開することを担当しています。

私の担当は「Honda RoadSync」です。スマホとバイクをBluetoothで接続して、スマホ側のナビゲーション、電話、メッセージ、音楽などを、運転操作を妨げることなく利用できるシステム。そのスマホアプリに生成AIを活用した新しいユーザーインターフェースを導入していくことを検討しています。

これまでの赤坂や六本木オフィスでは、実機のクルマやバイクがすぐそばにあるという環境ではなかったのですが、こちらには「The GARAGE」という倉庫をオフィス化した拠点があるため、いつでも実機に触れながら、まだ世に出していないアプリ機能を自分で試すことができます。

Honda RoadSync自体、ここに来るまでは実際に触ったことがありませんでしたが、やはり実際にものを触ってみないとわからないことは多いですね。そういう点では、ここに来てよかったなと思います。

私は、2016年に中途採用で入社しました。前職では防衛省向けのセキュリティシステムなどを開発していました。転職の理由は、年次が上がるごとにプロダクトマネージャー的なポジションを求められるようになり、自分は開発者でありたいと思ったことがきっかけです。そこで、自由にやりたいことをやらせてくれそうな会社だと思ってHondaを選びました。また、私はHondaの二輪ユーザーでもあったため、Hondaには元々好感を抱いていたかなと思います。

Hondaに転職したのは、ちょうど赤坂のオフィスを立ち上げるタイミングです。2023年新型車の量産前で、次世代IVI(車載インフォテインメントシステム)開発にあたってのOS選定を行っていました。Androidに決まってからは、実際にプログラムを書くようになりました。

その後、2024年の8月に社内異動でデジタルラボに移り、今は内製開発グループに所属しています。この内製開発というのは、Hondaの中でも貴重だと思うのですが、自分たちでアジャイル的な活動をしてプログラムを開発するチームです。

そこで作っているのが「RoadPerformance」というアプリ。日々の運転に新鮮さを失っている人にもう一度、運転の楽しさを感じてもらうためのアプリです。運転好きな人たちがドライビングスキルを競い合って楽しむとともに、クルマの運転もうまくなっていきます。私はAndroidアプリを開発しつつ、開発チーム全体の取りまとめをしています。

私は2007年にHondaに新卒で入社して、しばらくはコックピットのユーザーインターフェースの研究開発をやっていました。そこから安全運転支援システム「Honda SENSING」向けのHMI(ヒューマンマシンインターフェース)開発に関わりました。

現在、デジタルラボでもやっているような、スマホアプリと連動して顧客に新しい価値を届ける仕組みについても、Hondaがモバイルアプリをリリースしていない時期から、そのインターフェース開発に関わっています。

その後、会社がAI技術によるクルマの知能化に向けた拠点を都内に立ち上げるというので、2016年に赤坂オフィス立ち上げに関わり、機械学習によるレコメンド技術やビッグデータ分析などをやっていました。

2023年にGoogle Built-Inを搭載した新型アコードを北米で発売するときは、パーソナライズやアシスタント機能のグループリーダーを担当しました。そのチームには樋口さんや田中さんもいて、みんなの尽力のおかげでいいクルマが量産できました。

ここで優れた車載インフォテイメントのプラットフォームが作れたので、その上で新しいアプリケーションを作り、顧客に新しい価値を届けていこうとなり、それが現在のデジタルラボでの仕事に繫がっています。

現物重視の開発。「The GARAGE」で試作アプリをすぐ試せる

──そもそもHonda Software Studio Tokyo Shinagawaはどういう目的で開設されたのでしょうか。

Honda Software Studio Tokyo Shinagawaは2024年4月にオープンしました。以前から都内には六本木や赤坂にソフトウェア開発をする拠点はありましたが、オフィスビルの中だけで構想するのではなくて、実機に搭載してその使い勝手を体感し、ワイワイガヤガヤと議論することが大切だと思っていました。ホンダイズムの一つ、現場・現物・現実の三現主義、それをここで実践してみようという試みでもあります。

こちらには、シリコンバレー発のHondaのグループ企業 Drivemode社も入っていて、私たちは絶えず行き来があります。アジャイルなどの開発スキルやスタートアップの文化が私たちにも伝わってきて、両社のシナジーが生まれています。

また、「The GARAGE」では、両社が協力して開発したアプリなどを体験することもできます。現在はHondaが約100名、Drivemode社が90名ほどのスタッフが仕事をしています。

Hondaの従業員の多くは、六本木や赤坂、あるいは栃木の事業所でデジタルプロダクトの企画・開発を担っていた人たちです。そこに他社からの転職組が混じり、いい雰囲気で仕事をしています。

──直近1年のミッションはどんなものでしょうか。

2025年のCESでも発表しているように、Honda は「Honda 0(ゼロ)シリーズ」と呼ばれる新型車種のプロトタイプに、独自のビークルOS「ASIMO OS」を搭載し、SDV化したBEV(バッテリー式電気自動車)をどんどん出していきます。

これまで以上にソフトウェアの比重が強くなり、ソフトウェアで価値を生んでいくクルマになるわけです。Honda Software Studio Tokyo Shinagawaでも、いま樋口さんがいるUXソリューション企画課がやっているのは、Honda 0シリーズに向けたソフトウェアのUX・プロダクト開発ですね。

ソフトはリリースした後も絶えずアップデートし続けていくので、UXソリューションのメンバーはどういう形でアップデートをしていくのか、どういうアップデートをしていけば顧客がより価値を感じられるのかということを日々考えながら、プロダクトバックログを定義し、価値の初期検証みたいなところを実際にやっています。

一方、デジタルラボの方は、ASIMO OS上で展開するサービスやプロダクトにプラスアルファの新価値を創出する仕事です。現時点ではまだHonda 0シリーズのクルマは出ていないですが、先んじてスマホアプリをリリースしてそれを顧客に試していただいています。

本田さんが担当している生成AIも、まだ外では試していませんが、それを使った新しいサービスのプロトタイプを開発し、社内クローズドな形でいろんな人に試してもらっています。まさに「The GARAGE」だからこそできるトライアルを、アジャイルに開発するわけです。

井ノ口さんのApple Vision Proで動くアプリも含めて、今4つぐらいのプロダクト開発が同時進行で進んでいます。この1年間で実際にマーケットインして、市場からのフィードバックを受けながら価値を高めていく。それらはいずれ、ゼロシリーズやその先のクルマに欠かせない車載システムとして導入されていくわけです。

課題は常に現場に。アメリカ市場でユーザーの声を聞く

——生成AIは本田さんが担当ですね。生成AIを、ユーザーにどんな感じで使ってもらうイメージでしょうか。

生成AIの世界は毎週のように新しいモデルが出ており、すごいスピードで動いています。生成AIのバージョンの一つを来年のソフトウェアに載せようと思って決めても、それは来年にはすでに古くなっているかもしれない。まずは生成AIをサービス化するにあたり、どのような形で展開していくのがいいのかを探りながら、さまざまなモデルに触れて検討しています。

もちろん、生成AIを使うこと自体のメリット・デメリットや、Hondaとして生成AIを使って何をしたいのかも考えないといけません。

直近では、アメリカでコールセンター業務に使えるAIプロダクトの実証に関わりました。技術者視点では、こういうモデルが出てきてすごいなと思っています。実際、現地に行って、普段は生成AIを使わないようなユーザーに使ってもらって、「業務に使えそうですか?」と伺うと、私たちには思いもよらない観点での言葉が返ってきたりします。

自社のオフィス内で試すだけではなくて、やはり実際にプロトタイプに仕立てて、外の人たちに試してもらうことはとても大事です。人に使ってもらわないと技術的な問題も見えてこないし、サービスの課題も価値もクリアにならない。

「The GARAGE」でも新しい技術を社内の人に見てもらうデモンストレーションをやっていて、さまざまなフィードバックを受けています。SDV事業開発統括部の中でも、こちらの拠点がそういう体験交流のハブになれればいいなと考えていますね。

私はHonda 0シリーズに向けて、どういうものを載せていくかを考えています。特に、AD(自動運転)/ADAS(先進運転支援システム)の領域で、現状の顧客課題が何で、それに対してどういったソリューションを提案していくべきかを日々検討しています。

今期の目標としては、私たちがまず考えるべき顧客とは誰なのか?ということを定義した上で、その人たちが抱えている課題のうち優先的に解くべきものは何なのかを明らかにして、それに対して最も効果が出せるようなソリューションを開発する仕事です。

現在、自動運転を先行利用しているメインの顧客は、やはりアーリーアダプター。イノベーションが好きな方は、多少のリスクがあっても真っ先に使う方が多いと思うんです。ただ、Hondaの場合は、そういう人たちばかりではなく、ファミリー層も含めて広く顧客がいるので、その中の課題はどこにあるのかを考えなくてはならない。つまり、Hondaとして独自性のあるバリュープロポジションがどこにあるのかっていうところを、顧客起点で考えるわけです。

最初のターゲットはやはりアメリカになるのですが、自分自身もアメリカで最新の自動運転技術を体験したり、顧客調査をやってみたりしました。

今、UXはトレンド的なワードなので華やかなイメージもあると思うのですが、実際はきめ細やかにカスタマージャーニーと呼ばれるものを書いたり、実際の顧客の行動を見たりなど、話を聞きながら少しずつ本質を探り当てて、それをどう解消するかを考えなくちゃいけない。地道にすり合わせていく、実際はすごくタフな仕事だと思います。

UX開発は、実は地道で泥臭くてタフな仕事

——タフさというのは、どんな点で感じていますか。

ユーザーに質問すれば、「これに困っています」「あれに困っています」という、表層的な回答はすぐ出てくるんですよね。しかし、いくら表層的なところだけを私たちが解決しても、それに対してお金を払うほどの価値は見いだしていない。要は、ユーザー側が切実な“ペイン”を抱えてないということもしばしばあります。

UI/UXの改善を事業性とどう両立させるかも考えないといけない。アメリカ市場を狙うということで、Hondaのアメリカ本部にサポートしてもらいながら、実際のユーザーに積極的に話を聞くのですが、そのコミュニケーションもそう簡単ではありませんね。

ソフトウェアで新しい機能を追加しても、本当に使われているのだろうかというのは、これまでのクルマでもよくありました。思ったよりも使われていないのは、使い勝手が悪いからなのか、使い方がわからないからなのか、あるいはそもそもニーズがあると思っていたらちょっと違ったのか、そこを丁寧に一つひとつ確かめてひも解いていって、本質的な原因を突き止めて問題を解決する。私たちが根本的に考えなくちゃいけないのは、そこなんです。

やはり、使ってもらうことによって顧客に「Hondaのクルマっていいよね」と思ってもらい、次もHondaでずっとアップデートしてくれる。それこそが私たちが目指していく姿だと思います。

もちろん、SDVというのは、仮説が外れたらすぐに修整できるのが利点です。これまでユーザーからのフィードバックを受けても、それを取り込んで新しいものを提供できるのは3年後や5年後でした。

SDVはOTA(Over The Air)でソフトウェアの機能をアップデートできますから、2週間後とか1ヶ月後にはアップデートして顧客に届けられます。スマホやWebの世界では当たり前の、PDCAの高速化ができるようになったことで、今までよりも顧客のニーズに応えるアプローチが柔軟かつ多彩、そして高速になっています。

ただ、そういうアプローチが取れるようにするには、実は事前に綿密に仮説やカスタマージャーニーが定義されている必要がある。それがあるからこそ、ユーザーニーズとの間にギャップが生まれたときに素早く気づいて検証ができるわけですからね。

開発目標は常に変わる。これまでの自動車開発とは違う難しさ

——田中さんは「RoadPerformance」のAndroidアプリ開発をしていて、現在大変だと思うところは何でしょうか。

RoadPerformanceはベータ版ではありますが、すでにリリースされていて4,000ダウンロード以上されているものなので、実際のユーザーの反応を見ることができます。

アプリに運転スコアをつけることで、ユーザーに運転技術自体の興味を持ってもらい、「どう運転すればいいんだろう?」「ハンドルの切り直しをしちゃ駄目なんだな」といった運転に関する気づきを得ることで、滑らかな運転を意識してもらう。

さらに言うと、車両の性能にも興味を持ってもらいたいです。そうやって、いいクルマを作ったら買ってもらえるような世界になるといいなと思いながらアプリを開発しているんですけど、どうやって目標を達成していけばいいのかが、なかなかわかりにくいですね。

これまでのクルマの作り方は、目標値を決めたらそれに向かって2~3年かけてみんなで頑張って、みんなで一つのゴールに向かってずっと進んでいく感じでした。

ですが、こうしたアプリは、1週間おきにゴールが変わっていくイメージが僕にはあって、だからこそのアジャイル開発だとは思うのですが、チーム内のコミュニケーションは結構大変です。

Aをやったらこうなったから、実はBやCの方がいいんじゃないか、どうなんだろうみたいな話を毎週みんなで喧々諤々議論しながら、どこかで合意形成しなければならない。開発者からすると、せっかく1週間前に作ったものが2週間後にはボツになっているみたいな、そういうこともよくありますね。

たしかに目標がセットされていて、パーツごとに分担があって、それを最終的に組み合わせるウォーターフォール型の開発とは違うマインドセットをもつ必要がありますよね。Honda Software Studio Tokyo Shinagawaでのアジャイル開発では、ここは本当にどうすればいいのかということを、絶えず立ち戻って開発者全メンバーが考えていく。でも、私は逆にそこが楽しいと感じているんです。

みんなアドレナリン出まくりの状態で開発していますね(笑)チャットもすごい勢いで飛び交う。そこは面白いところでもあり、大変な部分でもあるのかなと思います。

——その流れで、Hondaという会社でエンジニアとして働くことの面白さ。昔から言われているワイガヤ文化も含めて、Hondaのエンジニア文化の良さを聞かせてください。

年齢に関係なく、どんどんいろんなことをやらせてもらえるっていうのは、就活のときに見ていた採用ページにも書いてあったことですが、入社してみて、実際にそうだなと思いましたね。

私は今、「音と音でクルマがつながる」という新しいアプリケーションを開発しています。学生の頃にサウンドデザイン研究室にいたこともあって、何か音響系のサービスをやりたいですと言ったら、柴田さんに「こういうのがあるのだけどやってみないか?」と言われて、メンバーとして入ることになりました。最近はリーダーをやってほしいとも言われています(笑)。

VR体験は視覚だけではなくて、環境音や会話音などをうまくクルマの間で繋いでみると、場所的には離れているけれど、一緒のクルマにいるような新しい環境体験が起こせるのではないかと。そういうアプリのモックアップを作ってみたいですね。

井ノ口さんが3ヶ月ぐらいで「こんなものできました!」と持ってきてくれたので、私ももっとどんどんやってと言いました(笑)。そういう短いスパンでトライできるというのも、デジタルのいいところ。そして、本人にやりたいという意思があるんだったら、期間を決めてクイックにやるっていうのもいいところだと思うので、そういうのをチャチャっとやっちゃう井ノ口さんは、まだ2年目なのに、まさにHondaっぽいなと思います。

もちろん、たとえ試作に失敗しても、それはすごい価値になる。実際に走ってみて転んだとき、「なんで転んだんだろう?」「今度は別の走り方をしてみよう」という、試行錯誤の繰り返しですから。それを走りもしないでずっと止まって考え込んでもしょうがないので、そういうところを許容するカルチャーがHondaなのかなと思うんです。

メンバーのアイデアをすごく大事にするところがありますね。「僕はこれが面白いと思うんだけど…」と新しい企画を提案してみると、それが知らず知らずのうちにどんどん進んでいくなど、誰もが夢を愚直に語れる環境はすごくいいところだと思っています。

それと、企画でも量産でも、個々のプロダクトに対して熱量が高い人が多いと思っていて、そこがすごく気に入っています。お互いの主張がぶつかり合うシーンもあるんですが、いいものを作りたいという思いがみんなの根源にあります。

あとは、間違ってもいいからやってみるという文化。特にHonda Software Studio Tokyo Shinagawaではアジャイルやフェイルファスト(Fail fast)でやっているDrivemode社の影響を、いい意味で私たちも受けながら、まずはやってみるところが徹底していますね。

たとえ意見が違ったとしても、どちらが勝ってどちらが負けるという話ではなく、単にお互いの立場で見えるものが違っているというだけですからね。お互いに敬意をもちながら、それぞれのいいところを織り交ぜて、いかに最適解に近づくかというのが、議論する意味ですから。

世界のユーザーから、とことん教えられた「Honda Love」

私はバイクに乗るのがものすごく好きで、学生時代に日本一周をしたことがあるんです。それもあってHondaに入社したのですが、社内にHondaの製品が好きな人がやたら多いことは驚きでした。

例えば、新しいサービスやアプリを作るとなったら、第一歩として自分がそれをまず使いたいかというところ、その辺が大事になってくるんですが、そういう話になるとみんな自然にバイクを囲んで、このバイクにこういう機能があったら面白そうじゃないかと議論が始まります。

それと、ユーザーの熱量にも驚かされます。先日も鹿児島でのバイク旅の宿泊地で、小さなバーに立ち寄ったんですが、カウンターの上にHondaグッズが置いてありました。マスターと話してみると、FIでアイルトン・セナが活躍していた頃からのHondaの大ファンだったんです。

「実は僕、Hondaで働いているんですよ」って言うと、「頑張ってね!」と熱く応援してくれる。ベトナムを旅行したときも同様のことがありました。世界中にHondaファンがいて、そういう人たちとの交流、ときには「もっとこうしてほしい」と言われることもありますけれど(笑)、それが仕事のモチベーションに繫がっていますね。

私は転職してきて、開発の現場でいろんな意見が一斉に吹き出しているシーンに、最初は驚きました。Hondaのリモート会議では、みんな同時に話しても誰も止めない。Teamsを使っていても、誰も「挙手ボタン」なんか押さないで、話しはじめる。

語り合うところも好き勝手なんですけど、やることも好き勝手なんですよ。私自身、自分の業務といっても特に誰に命令されたという記憶がありません。あるチームに放り込まれて、あとは好きなことをやっていいからね、みたいな。

実は、業務とは関係ない別のことをやっていても、一見仕事をしているように見えていれば許されてしまう(笑)。本当はこれをやらなきゃいけないんだけど、それをやりつつ勝手にアプリを作っていても怒られない。そういう雰囲気がやっぱり好きですね。

よく語る——それぞれキャラが立ったエンジニアの集団に

——そういうワイガヤなオフィスですが、最後に柴田さんに、これからHonda Software Studio Tokyo Shinagawaに迎えたい人材像について一言いただけますか。

Honda Software Studio Tokyo Shinagawaは、Hondaの中でもコンパクトなプロダクトをまず作ってみるというのが特徴的だと思います。SDV開発自体はものすごく巨大で時間もかかるのですが、私たちはその中で、まずはコンパクトに作ってすぐに動かしてみようというところを任されています。それができるのは、一つの専門領域だけの人たちが集まっているのではなく、多様な技術や背景を持っている人たちがいるからこそなんです。

今日のメンバーもUX、AIの経験者がいて、自分でコーディングしているメンバーもいます。今日のインタビューにはいませんが、そういうメンバーを束ねるプロダクトリーダーの経験値を持っている人もいます。ソフトウェアのプロダクトに関わる多様な人材が集まり、一つのチームとして新しいプロダクトを生み出す。そういう場所だと思うんですよね。

だからこそ、求める人材のスキルも幅広い。コンピュータに関わるスキルだけでなく、ビジネスプロセスの設計やサービス企画をずっとやってきました、という方々にもぜひ来てほしいです。

クルマは製品になるまで時間かかると思う人もいるかもしれないですが、これからの時代はそうではないですし、特にHonda Software Studio Tokyo Shinagawaは3ヶ月に1回というペースで何か新しいプロダクトを出しています。そういう場所なので、スピード感をよしとする人たち、ITやWeb業界からも積極的に入ってきてほしいなと思います。

あとは、やはり自分でこのプロダクト作ったって言いたい人たち。例えば、今までは受託開発に携わっていたけれども、やっぱり直接自分でプロダクトを作りたいんだという人たちですね。

もちろん、ソフトウェアやUXを開発するということは、コミュニケーションがやはり肝になるので、よく語る、キャラが立った人がいいですね。そういう人たちの思いの結集で新しいものがどんどん生まれる。そういう人たちとともに熱量を高めながら、Honda、ひいては日本のクルマのこれからを変えていけたらと思います。

※記載内容は2025年7月時点のものです