クルマ(四輪)と比べると自由なソフトウェア設計が難しいと言われるバイク(二輪)。だが、そのような状況下であってもHondaの二輪開発に携わるソフトウェアエンジニアは、さまざまな工夫やHondaならではのカルチャーや組織体制を活用し、これまでにないUI/UXを実現するべく、チャレンジを続けている。Honda Tech Talks#13では、Hondaにおける二輪開発のリアルをフリートーク形式でざっくばらんに語ってもらった。

この記事に登場する人

INDEX

アーカイブ動画

バイクといえばHonda――年間販売数1900万台、世界シェア約4割

登壇したエンジニアは5名。ファシリテーターを務めた手塚貴志氏は、電機メーカーで半導体開発に携わった後、2004年にHondaの研究所の二輪部門に入社。Gold Wingなど大型バイクのエンジン制御や電装系の開発に従事した後、二輪のコネクテッド事業の立ち上げから参画。現在はチーフエンジニアとして、メンバーをマネジメントする立場でもある。

四輪部門から二輪部門に異動したメンバーもいる。2012年入社の小山亮平氏だ。小山氏は社内チャレンジ公募を活用し、大型オフロードバイクのマルチインフォメーションディスプレイの開発に従事。現在は二輪向けIVI(In-Vehicle Infotainment)、RoadSync Duoの開発を任されている。

Hondaが大好きで、入社して白の作業着に袖を通したときは感動したと話す北林友樹氏は、2021年に新卒入社した。当初は大型バイクの部品設計業務に従事していたが、2023年より現業務であるコネクテッドユニットの開発に携わっている。

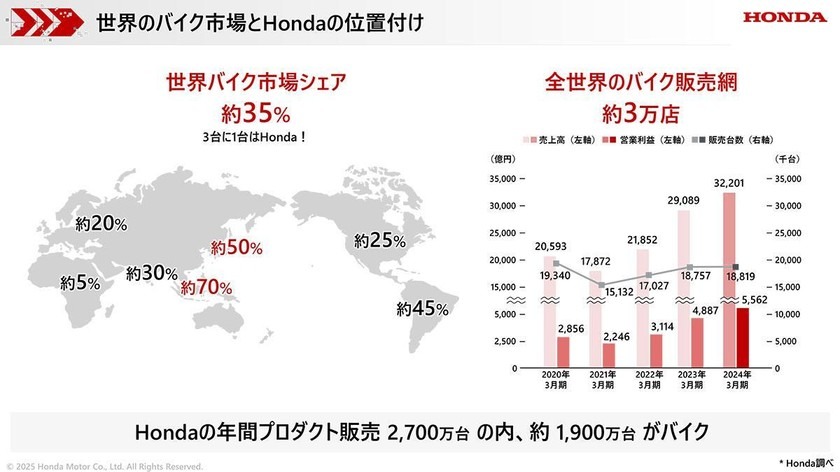

まずは手塚氏が、Hondaならびに二輪部門の状況を説明した。Hondaが1年間で手がけるプロダクト数は約2700万台。そのうち約1900万台がバイクであり、世界市場の約4割を占める。よく聞くフレーズ「バイクといえばHonda」は特にシェアが高いアジアにおいて、紛れもない事実だと手塚氏は胸を張った。

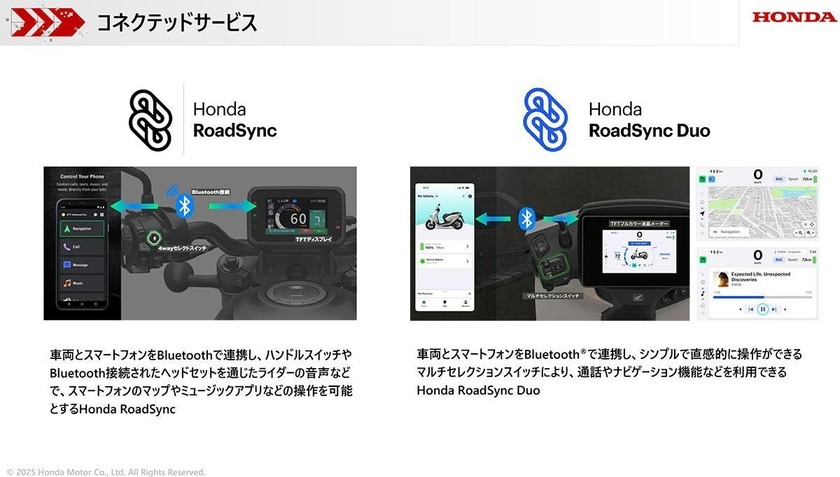

グローバルサウスの中でも特にHondaのバイクが走っているのが、インド、ベトナム、インドネシア、タイであり、同エリアのバイクには既にコネクテッドが搭載されている。登壇メンバーが開発に携わっているRoadSync、RoadSync Duoといった2つのコンパニオンアプリだ。

これらのコンパニオンアプリ、コネクテッドサービスを使えば、ユーザーはバイクのハンドル部分にあるスイッチを操作するだけで、安全にスマホの操作ができる。現在はIVIユニットを開発し、エンタメ要素を盛り込むなどの開発ならびにサービスの普及段階にあるという。

ハードウェア制約をどう乗り越える?Honda流ハイブリッド型エンジニアリングの実態

ここからは、前半はハードウェアの制約をどう乗り越えるか、後半はHondaならではの開発体制やカルチャーについて、それぞれ3つのテーマを挙げ、登壇者がフリートークで語り合うトークセッションとなった。

テーマ①:制約があるから、設計はもっと面白くなる

2010年に入社した小山内拓也氏も、大型バイクの電装設計業務などに携わった後、二輪向けのコネクテッドユニットの開発に携わるようになった。2022年からはコンパニオンアプリの開発を担当し、現在はRoadSyncの運用や保守なども担う。

ソフトウェア会社や家電メーカーなどで組み込みソフトウェアやUI、コネクテッドなど、さまざまな領域や技術開発に従事してきたキャリアを誇る中野具宏氏の入社は2024年。現在は二輪コネクテッド領域で、OTA(Over The Air)システムの開発を担当する。

バイクは走るためにハンドルを握る必要があったり、スペースが狭いために表示レイアウトやユニットを大きくできないなどの制約、また雨などの環境といった制約もあります。さらにはコスト面から高スペックなCPUを載せることが難しいといった制約もあります。ただ、このような制約があるからこそ開発が楽しい、という面もあります。

バイクでは、熱や水が当たり前にある環境です。スクーターだと多少スペースはありますが、ネイキッドバイクは部品の塊のようなものですから、スペースという制約もある。その限られたスペースを、多くの部門が必要としている状況でもあります。そのため部門同士のやり取りや譲歩もする必要があります。もちろん工夫するのも大切で、その結果、特許が取れるようなこともあります。

二輪は四輪と異なり、モニターを見るために走行中に目線を前方から下に向けることに対する恐怖感があります。そのため、文字サイズの違いや読み取ることのできる情報量が四輪とは異なります。ただ、このような制約があるからこそ、自分なりの工夫ができるとも言えます。

二輪の場合はヘルメットを被った状態でディスプレイを見る、という違いもあります。また、走ること自体に集中しているので、そもそもメーターを見るのが大変でもあります。このような違いから、UI/UXの設計もスマホとは異なっています。

これまでソフトウェア開発に長年携わってきましたが、ハードウェアのスペックが必要なために実現が難しい、といったことが少なくありませんでした。一方、Hondaでは安全を保つために、どの程度のハードウェアのスペックが必要なのか。政治的なやり取りではない取り組みを、それぞれのエンジニアが責任を持って取り組んでいると感じています。

Android OSがRoadSync Duoに実装されるなど、バイクのメーターとスマホ画面の一体表示が実現しつつあります。一方で、リアルタイム性が求められるバイクのメーターと、スマホの関係についてはいかがでしょう?

法規で表示が定められているスピードなどは、リアルタイム表示する必要があります。そのためすべての表示をAndroid OSで、というのは難しいと思います。そもそもスマホの起動には時間がかかります。そのため時間を要しても良い、エンタメなどの機能はスマホで。一方、法規に準じた内容は従来どおりメーターまわりで。その上で、お客様がいかに使いやすいかを考える必要があると思います。

四輪のコネクテッドは確かに進んでいますが、そのまま流用するとうまくいかないと考えています。そもそも二輪はバッテリー容量も少ないですからね。しかし、このような制約があるからこそ開発はおもしろい。そのように考えています。

テーマ②:“計画通り”じゃない。だから、“走りながらつくる”

ハードとソフトは開発フェーズや速度も異なります。ソフトウェアではバックエンドもつくりますし、ハードウェアとの連携もあります。このあたりの苦労話を聞かせてもらえますか。

スケジュールどおりにハードウェアの部品、例えばメーターが仕上がっていないといったことがあります。しかし、テストを行わないわけにはいきませんから、テストの本質をチームで振り返り、代替品を用意するなどの工夫は頻繁に行っています。

結局、何をつくりたいのかを最初に議論し、目的や目標をしっかりとすり合わせることが重要です。Hondaでは目的のことを「A00」と呼びます。

ソフトとハードはそもそも日程はアンマッチだと思います。家電系の場合は開発期間が1年ほどですが、Hondaの場合はさらに長い期間となります。このアンマッチをどう解決していくのか。新しい開発手法も含め、ハード・ソフト両方のメンバーが手を取り合い、解決していくしかないと思います。

テーマ③:ハードとソフト、別々じゃ進まない

バックエンドとの連携などは、これまであまりやってきていません。OTA開発に携わっている中野さんの意見を聞かせてください。

RoadSyncでは当たり前にクラウドと繋がるなど、車両が外と繋がる領域が増えてきています。一方で、車両を開発しているエンジニアの技術力やノウハウは凄いですが、クラウドの話になると、中々議論が盛り上がりません。クラウドの必要性や実際にどのような利益を生むのかといった点を提案し、車両も含めたシステム全般でソフトウェア開発を推進していく必要があると思います。

UI/UXの検討で難しかったことについて聞かせてください。

先ほど発言したナビの文字表示の大きさもひとつですし、その他ではハンドルまわりのスイッチのフィーリングなどもあります。ボタンを押してから何秒以内に反応するように設定するのかを、ハードウェアの開発メンバーと検討する必要があるからです。

我々もハードウェアを学ぶ必要がありますし、ハードウェアのメンバーも我々に何ができるのかを知ってもらう。その上で、チーム一丸となってより良い仕様を決定することが大切だと思います。

二輪の開発部門は四輪に比べてプロジェクトリーダーはもちろん、電装や車体など、各部門同士の距離が近いという特徴もあります。そのため他部門のメンバーも、ソフトウェアについて詳しくはないが、興味を持ってくれていると思います。

二輪は良くも悪くもシステム規模が大きくありません。そのため各領域のプロジェクトリーダーが全責任を持ち決定していくなど、自分で決められる領域が大きいです。加えて、他の領域に意見することもできますし、そのような意見を聞いてくれる環境でもあります。つまり、目先や担当領域の開発だけをしていれば良いというわけではなく、あくまでバイクをつくっているという意識が重要だと考えています。

現場主導でアジャイルに進めるHondaの“ワイガヤ開発”とは?

テーマ①:仕様もスケジュールも、誰かが決めてくれると思うな

Hondaではボトムアップ、権限委譲が本当に浸透しています。入社したころは良い意味でびっくりしましたし、最初は正直、戸惑いました。中野さん、どうでしたか?

面談のときからHondaはボトムアップだから、と言われていました。ただ、ボトムアップを打ち出す会社は少なくありませんが、実際は形だけ、というのをこれまでの経験から想像していました。

ところがHondaのボトムアップは本当で、現場の意見を上司が曲げたり、くしゃっと拒絶するようなことは一切ありません。エンジニアとしてはやりがいではありますが、逆にプレッシャーでもあると捉えていますし、真摯に技術に向き合わないと、本当に良い製品は完成しないとも考えています。

私は管理職なので皆のアイデアを承認する立場ですが、正直に言うと、くしゃっとする場合もあります。物事の本質をついていない場合です。一方で、本質に対して行き詰まる場合がありますよね。そのような場合、Hondaではワイガヤを行います。本質をついている内容であれば皆でそのアイデアを応援しますし、サポートする文化でもあります。

自動車OEMの仕事は仕様を決め、それに対して責任を持つことだという、先輩の発言が心に残っています。

設計というのは妥当性を持って、仕様を決めることだとずっと思っていますし、深く考えての仕様であれば、胸を張ることができます。

私が担当しているIVIユニットも、最初に素案としてつくるべきものは決まっていました。ただ、そこから何のために何をつくるのか。まさに先ほど話したような起動時間の仕様などを、担当者がワイガヤなどを通じて決めていきます。Hondaらしいのは、スケジュールも担当者が決めることで、自主性がかなり強い組織だと思います。

職位の上位者が何かを決定する文化ではないですからね。あくまで、決めるのは現場の担当者であり、私のような上位者はその内容を承認するという流れです。

テーマ②:やりたいことがあるなら、手を挙げればいい

「技術の前では皆平等」というのも、Hondaらしい文化です。実際、入社1年目の若手でも仕事を任されますよね?

私は社内チャレンジ公募を使い、四輪から二輪部門に移りました。そしてすぐに、メーターの仕様が整理されていないことに気づき、自分がやりたいと提案しました。そうしたら実際に、他の仕事をしながら任せてもらえました。

Hondaは一人ひとりが自分たちで考えるのが文化であり、その上での提案がQCDにミートしていれば、承認されます。私もVFRの開発に携わっていたときにトラクションコントロールを導入したいと提案し承認され、実装されました。思いを持っていると、否定されないと思っています。

ただそんな私も、以前は思いではなくべき論で物事を進めていたときがあり、そのときは壁にぶち当たっていました。べき論は理論武装であるため、ひとつでも間違っていると論破されるからです。対して思いは、否定されることがありません。

テーマ③:決めて、走って、振り返る。自律駆動な開発現場

Gold Wingの開発時に、グリップヒーターの配線が露出しているところがかっこよくないと思い、誰もやれとは言っていませんでしたが、配線をスイッチボックス内に隠すことを自分で提案し、量産に繋げることができました。もうひとつ、新人のときにステーをつくっておいてと言われ、CADで作図しました。すると部品番号も名称も、ガイドラインを参考に自分で決めろと言われ驚きました。

仕様は担当領域の各プロジェクトリーダーが決めますが、実際にはチームとして検証しており、例えば私が仕様を考えたりします。その上で、私の場合は上司に提案しますが、チームで整合が取れていればあれこれ言われることはありません。

承認する立場としては、どれだけ深く考えているかを第三者視点で見るように心がけています。そのため安易な内容は、言い方は優しくですがもうちょっと考えてと、指摘する場合もあります(笑)

仕様をまわりのメンバーに見てもらった際、やはり深く考えていないところはしっかりと指摘されると感じます。ただ、私ひとりでは決められない箇所もあります。そのような場合はできないと言えばいい、というのがHondaの文化だと感じています。

実際に話を聞いてくれますし、どうすれば解決に向かうかを皆で一緒に考えてくれます。とにかく良いものをつくりたい。このような共通の思いを皆が持っているからこそ、だと思います。

皆が良いバイクをつくろうという目線で一致していますよね。そのため変更などが生じた際はもちろん大変ですが、提案者に悪気はなく、より良い商品にしたいとの思いをまわりも理解しているのが、Hondaの文化だと思います。

IVIのソフトウェアは大規模のため、修正には大幅な時間がかかります。しかしクレームを言うようなメンバーはおらず、むしろその逆でやらないといけないよね、という雰囲気があります。全員が一丸となって、最高のバイクをお客様に届けるという目的意識が一致していると思います。

Hondaのコアコンピタンスであり競争力の源泉だと思うことがあります。「目標、実現する手段、テスト」です。ふつうは三権分立で行うこれらの取り組みを、すべてエンジニア自身が行うことです。ただ、テスト結果をごまかすようなことは誰もしません。本田宗一郎のフィロソフィーに則った文化が今でも根付いており、それが自律駆動型の開発を生んでいる要因だと思っています。

目の前で行うテストに何が必要なのか、治具なども自分で考え、設計する事もあります。やりたいこと、やらなければいけないことを、自分で考え進めるのもHondaらしさであり、入社してから5年。Hondaの良き文化が、自分でも板についてきたと最近は感じています。

Hondaは自由ではありますが、やらない自由ではなく、やることの自由であり、自分たちでどう工夫するかといった文化が根付いていると思います。

Hondaのカルチャー参考:

https://global.honda/jp/guide/hondaism.html

【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答

セッション後は、参加者からの質問に登壇者が回答した。抜粋して紹介する。

Q.ワイガヤが行われる頻度は?

大小規模はありますが、席の近くにあるホワイトボードなども活用し、しょっちゅうやっている印象です。

ブレストのように喧々諤々と話すのはしょっちゅうですが、社外で1日をかけて議論する山ごもりのようなワイガヤもあります。

ワイガヤは思いを伝えたり聞いたりする場であり、結論は出さなくてもいい。先輩からそう聞いて楽になりました。

Q.入社してからどれくらいで責任のある仕事を任せてもらえるのか?

3日目ですかね(笑)

1カ月もしないうちにステーの設計を任されました。

3カ月ほどでCR-Vのナビつくりを任されました。

Q.ユーザーの声をエンジニアが拾いに行くこともあるのか?

まさに私はこれから行く予定です。

開発、マーケティングメンバーどちらも現地リサーチをします。Hondaには三現主義という文化があるからです。実際、現場を見ている人が一番強いです。

偉い人ほど「現場を見たのか?」と言いますからね。

インドネシアやタイに行った際、バイクに数名で乗ったりする実際の光景や、スコールや渋滞の凄さを目の当たりにしました。その経験から、現地では常にメーターは見ていられないと思いました。聞いた話ではなく、自分で見にいくことは大切だと改めて思いました。

Q.ワイガヤでは議論が発散し過ぎてまとまりにくい場合があるのではないか?

発散はしますが、発散しきるぐらいまで話し込んだ上で何をしたいのかに立ち返り、そこから選択していく。これこそが、ワイガヤの特徴だと思っています。

発散は大事であり、いくらでもして良いと考えています。次第に目的、目標が明確になり最終的な打ち手が決まるからです。

Q.自律駆動型の開発では同じようなアイデアが複数人から出ることがあるのではないか?

同じアイデアを考えている人はいると思いますし、そこはオープンな文化なので一緒に取り組むケースもあります。

似たようなアイデアはたくさん出ていいと思います。どちらかのアイデアが良いのか、押す・引くではなく、一緒に議論してより良いアイデアや、良いとこ取りをすれば良いからです。